|

|

Les

soldats revenus du front

|

|

|

Quarante

sept hommes du village ont leur nom sur le monument au morts de

Mussy. D'autres, bien que nés à Mussy ont leur nom

sur le monument d'autres communes. Cependant des dizaines d'hommes

sont rentrés de la guerre et c'est en allant rechercher leur

histoire aux Archives départementales, locales et dans les

archives familiales que nous pourrons reconstituer leur parcours.

Certains ont laissé des photos, des décorations et

des citations, des livrets militaires, d'autres une correspondance

ou un carnet annoté au front. C'est en retrouvant et en rassemblant

toutes ces archives que nous comptons retrouver les histoires de

ces soldats qui, n'étant pas morts au front, ont été

oubliés. |

|

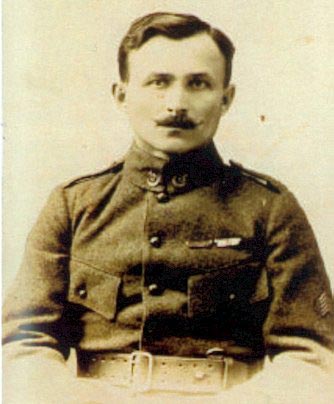

| Joannes

Marius LAMURE est né le 9 juillet 1895 au Pont Chevalier

à Mussy sous Dun. Ses parents étaient André Marie

Lamure, cultivateur et Benoite Marguerite Millet. Il a été

incorporé en octobre 1915 et a servi au 52ème Régiment

d'Infanterie coloniale sous le matricule N° 8629. Il a terminé

la guerre avec le grade de sergent. Il a obtenu une citation à

l'ordre du régiment du 1er juillet 1917 : "Bon gradé,

énergique, discipliné. S'est très bien conduit

aux affaires du 16 avril (jour du lancement de l'attaque du chemin

des dames).Avait déjà participé aux affaires

de champagne et de la Somme". Il était titulaire de

la croix de guerre et de la médaille militaire 14/18.Après

la guerre, il est monté à Paris pour devenir boulanger

à Nogent sur Marne. Il y est resté jusqu'en 1949, puis

est rentré à Mussy sous Dun. Il a été

mobilisé en 1939. Historique du 52ème Régiment d'Infanterie Coloniale numérisé par JM Pla Citation de Joannes Marius Lamure et Certificat de bonne conduite Merci à Robert Lamure pour le prêt des documents sur son père et au site tableau d'honneur pour l'historique du régiment. |

|

|

Joanny

Claudius Lapalus

est né le 17 janvier 1894 à Mussy sous Dun. Il était

boulanger de profession. Ses parents étaient Jean Marie Lapalus

et Antoinette Millier. Il mesurait 1,62 m, avait les cheveux blonds,

les yeux bleus, un front moyen, un nez droit, un visage long et

avait un menton à fossettes. De la classe 14, il va faire

toute la guerre comme chasseur de 2ème classe sous le matricule

6766 à la 8ème puis à la 7ème compagnie

du 70ème bataillon de chasseurs alpins. Extrait du livret militaire et de la citation du 11 septembre 1918 |

|

| Benoît

Livet

est né le 14 avril 1887 à Mussy sous Dun d’André

Livet, cultivateur à la Combe. Au moment de la déclaration

de guerre, il était cultivateur dans la ferme familiale. Mobilisé

début août 1914, il fera toute la guerre au sein du 5ème

bataillon du 3ème Zouave de marche et erminera celle-ci avec

le grade de sergent. Voici comment son fils André Livet a retranscris

dans son ouvrage « Garder le cap » publié

en 2002 le témoignage de son père sur la grande guerre

: « il était en train de lier des

gerbes en « Pierre chèvre » lorsqu'il

entendit le tocsin sonner au village. Comme des bruits de guerre circulaient

les jours précédents, il s'était dit qu'il n'y

avait plus de doute : c'était la guerre ! Il prit le train

le lendemain et ne partit pas la fleur au fusil, comme on l'a souvent

raconté dans les livres... Il était conscient que ce

ne serait pas une partie de plaisir. Il rejoignit son unité

à Lyon, laquelle fut dirigée immédiatement en

Belgique (à Charleroi) pour barrer la route aux envahisseurs

et c'est là qu'il vit les premiers obus éclater et qu'il

essuya les premières balles. Il vit également ses premiers

copains tomber à côté de lui. Il fallut ensuite

creuser des tranchées pour s'abritr des balles à proximité

des lignes ennemies. Les soldats se sentaient un peu plus en sécurité.

Mais l'hiver arriva, ils vivaient souvent dans la boue et le froid

et dormaient très peu. D'autre part, ils vivaient continuellement

dans l'anxiété, en pensant en permanence qu'une attaque

ennemie pouvait se produire à tout moment pour reprendre une

position stratégique. Ils étaient aussi couverts de

poux. Ils leur arrivait aussi d'attaquer. Là, tout le monde

était prévenu au dernier moment. Bien souvent, on leur

donnait une bonne tournée de « gniole »

et , à l'heure fixée, ils devaient sortir de la tranchée,

se diriger vers l'ennemi et , après avoir coupé les

barbelés qui séparaient les deux camps, essayer d'occuper

la tranchée allemande. Parfois, ils y parvenaient, mais d'autres

fois, ils devaient rebrousser chemin. Dans tous les cas, ils laissaient

de nombreux morts sur le terrain, comme à Verdun par exemple.

Mon père qui s'y trouvait en 1916, racontait des choses ahurissantes.

Les combats furent horribles. Certains blessés mourraient,

faute de pouvoir être évacués, étant donné

l'âpreté des combats. C'était un déluge

de feu et de sang. Mon père disait qu'il avait eu la chance

d'y contracter la fièvre typhoïde (si l'on peut dire)

alors qu'il se trouvait en plein dans la fournaise. Il fut évacué

dans un hôpital à Grenoble et une fois rétabli,

il repartit pour le front. Lorsqu'on l'envoyait en patrouille avec

ses hommes, il fallait parfois avancer « à pas de

sioux » pour ne pas se faire repérer. Il avait une

technique très particulière. Il remplissait ses poches

de petits cailloux qu'il balançait en avant à mesure

que la troupe progressait en s'abritant derrière les arbres

ou les talus. Les allemands déclenchaient alors des tirs qui

ne las atteignaient pas. Cette technique lui valut une citation à

l'ordre de l'armée et l'attributuion de la médaille

militaire qui lui fut remise 20 ans après. A l'arrière,

les « Poilus » avaient l'impression de ne pas

être compris quand ils allaient en permission. C'est tout juste

si on ne leur reprochait pas d'être encore en vie, alors qu'un

des leurs était tombé au champ d'honneur. Il en fut

de même lorsqu'ils rentrèrent chez eux, la guerre finie.

Ils étaient complètement destabilisés. La plupart

de leurs copains étaient morts, d'autres handicapés

à vie et ceux qui avaient eu la chance de s'en sortir étaient

jalousés. Ceux qui en reviennent ne peuvent pas ne pas être

marqués toute leur vie. Mon père fut de ceux-là.

Toute sa vie, il en resta imprégné. Il n'était

pas un jour sans qu'il en parle. Il haïssait la guerre à

tel point qu'il fit tout ce qu'il put en 1940, pour décourager

ses proches de s'engager d'une manière ou d'une autre. La guerre

l'avait rendu insensible devant les grands événements,

la vie et la mort notamment ». Quelques renseignements sur le 3ème Régiment de Zouaves de marche : le régiment comprenait six bataillons, dont la répartition était la suivante (1er bataillon et CHR., à Constantine ; 3ème bataillon, à Philippeville ; 6ème bataillon, de formation récente, à Batna ; 5ème bataillon, au camp de Sathonay. Les 2ème et 4ème bataillons étaient toujours en opérations au Maroc). A la mobilisation, le 3ème Zouaves devait constituer trois régiments de marche distincts : le 3ème de marche, par la réunion à Sathonay des 1er et 5ème bataillons, avec l’adjonction d’un bataillon de réserve mobilisé en France ; le 3ème bis de Zouaves avec les 3ème et 6ème, grossi d’un bataillon de réserve, formé à Oran ; le 8ème de marche, avec les 2ème et 4ème bataillons du Maroc, qui entra dans la composition de la division marocaine et, à partir de ce jour conserva son autonomie, avec le numéro, qu’il devait illustrer au cours de la Grande Guerre. Par la suite, les unités du régiment demeurées en Algérie contribuèrent à la formation du 2ème régiment de marche d’Afrique, qui combattit à l’armée d’Orient. Il composa la 37ème division infanterie algérienne, 5ème Armée. Le régiment a obtenu 6 citations à l’ordre de l’armée, fourragère rouge, médaille militaire, 2 médailles de la Valeur Italienne. 1914 : vers Charleroi (Fosse, Vitrival, Wagnée, Oret entre le 22 et le 24 août ; Vauxaillon, Le Pont Rouge le 30 août) ; bataille de la Marne du 5 au 13 septembre (château de Rieu le 8 septembre, Montmirail, Marchais le 9 septembre ; Carlepont, Caisnes le 15 septembre) ; Oise (Saint Mard, Tracy le Val entre le 20 et le 28 septembre puis jusqu’en décembre) ; 1915 : Tracy le Val entre janvier et juin (plateau de Quennevières le 6 juin) ; offensive de Champagne le 25 septembre (sud de la vallée de la Py, bois de la Raquette ; cette bataille mis 1 800 hommes hors de combat) ; 1916 : Verdun (rive droite vers Louvemont, côte du Poivre du 23 au 25 février 1916 ; secteur d'Avocourt et du bois Carré du 24 avril à la fin juin ; Fleury du 12 au 27 juillet dont le ravin des Vignes les 15, 16 et 17 juillet, puis en novembre le secteur de Douaumont (bois de Caurières-Bezonvaux, vallon des Rousses, ouvrage de Kaiserslauternet Bézouvaux en décembre) 1917 : Bétheny le Linguet en février et mars ; Chemin des Dames (Mont Spin du 16 au 21 avril) ; Verdun (Bézonvaux, cote 344 en octobre et décembre) ; 1918 : Lorraine en début d'année (Lunéville) ; Somme en mai et août (Bois Hangard, Cachy, Moreuil, Le Plessier en août) ; prise de Noyon à la fin août) ; Monceau Le Neuf, Hérie, Hirson et Séloignes en octobre et novembre. |

|

| Jean

Claude Fayard

est né le 24 juin 1892 à Chaufailles. Ses parents étaient

Claude Marie Fayard et Antoinette Dumoulin, cultivateurs à

Jolivet à Chauffailles. Il est sous les drapeaux au 134ème

régiment d'Infanterie 6ème compagnie de Mâcon

à la déclaration de la guerre. Il est versé au

334ème RI dès octobre 1914. Il passe au 269ème

régiment d'infanterie, 19ème compagnie en 1916, puis

au 67ème régiment d'infanterie en 1918. Il est libéré

le 18 août 1919. il aura passé 7 ans sous les drapeaux

dont les 4 ans de guerre. Il a été blessé à

trois reprises sur le front d'Alsace le 25 janvier 1915, à

Trosly-Loire (Aisne) le 21 mars 1917 et le 23 août 1918 à

Ciry-Salsogne (Aisne). Il a souffert de dysenterie et a été

évacué à deux reprises en octobre 1914 et septembre

1916 à Clermont-Ferrand et Amiens avant de retourner au front.

Il a été décoré de la croix de guerre.

Il a souhaité être pensionné de guerre, suite

à ses blessures et à des douleurs gastriques liées

à la dysenterie, mais il n'a jamais obtenu gain de cause. Jean

Claude Fayard s'est marié le 24 avril 1921 avec Jeanne Claudine

Marie Laroche et il est décédé à Mussy

sous Dun le 22 juin 1960. Quelques informations sur le 334ème Régiment d'Infanterie : en 1914, le régiment est en casernement à Mâcon. Il constitue la réserve du 134ème RI. Il est constitué de 2 bataillons. Le régiment fait partie de la 58ème Division d'Infanterie (DI) d'août 1914 à octobre 1914, puis à la 66ème DI jusqu'en mars 1916. 1914 : Opérations d'Alsace (Bois de Ménampré, Bois Chenu). Victoires de Lorraine (Lesseux et Tête du Violu du 16 au 31 septembre) ; Vosges (Chapelle Saint-Antoine, Hartmannwillerkop, Steinbachf de décembre 1914 à avril 1915) 1915 : Vosges (Südel, Hartmannwillerkopf, Hilsenfirst et Metzeral en janvier 1916) Quelques informations sur le 269ème régiment d'Infanterie : régiment basé à Toul en 1914, il fait partie de la 70ème division d'infanterie. En 1916, le régiment est en Artois, à Vimy en janvier et février, puis à Verdun, à l'ouest de Douaumont en mars et avril et participe à la bataille de la Somme à Ormiécourt et le bois des berlingots en septembre et Biaches et la Maisonette en octobre. En 1917, le régiment se trouve dans l'Aisne à Trosly-Loire pour l'offensive du chemin des Dames. Quelques informations sur le 67ème Régiment d'Infanterie : en casernement à Soissons en 1914, ce régiment fait partie de la 12ème Division d'Infanterie. En 1918, le régiment se bat en Alsace de janvier à mars, puis en Picardie en mars et avril (Saint Aignan et Grivesnes). Il participe à l'offensive sur l'Aisne, dans le secteur de Soissons en juillet et août (Villemontoire, bois du Plessier, Hartennes, Celles sur Aisne). |

|